体检发现肠息肉怎么办?

随着体检的普及,不少人查到肠道长了息肉,那么发现了息肉到底要不要切除?切除后注意什么?如何随访?今天我们就来聊聊息肉那些事。

什么是肠息肉?

肠息肉是肠黏膜表面突出的异常生长的组织,在没有确定病理性质前统称为息肉。

肠息肉主要分为两种:腺瘤性肠息肉和非腺瘤性肠息肉,其中腺瘤性息肉占多数, 且腺瘤性息肉发生结直肠癌的风险很高。超过95%的结直肠癌是从息肉一步步演变而来。

哪些人容易得肠息肉?

1. 年龄

年龄是结肠息肉发病的重要因素,随着年龄增大发病率增高,所以50岁以后即使没有任何症状,也有必要做一次肠镜检查,看是否有大肠息肉、甚至大肠癌,以便能及时治疗。

2. 饮食性因素

长期进食高脂肪、高蛋白、低纤维性饮食者结直肠息肉的发生率明显增高。

3. 遗传因素

一般认为,肠息肉的形成与基因突变和遗传因素有密切关系,因此家属中有结肠癌和多发性结肠息肉的患者更要提早做肠镜检查。

4. 代谢相关的各项因素

超重、肥胖(尤其腹型肥胖)、高脂血症、2型糖尿病、非酒精性脂肪肝、代谢综合征是大肠息肉发生的危险因素。

5. 肠道炎性刺激

结肠黏膜的慢性炎症病变是导致炎症性息肉发生的主要原因,最多见于慢性溃疡性结肠炎,克罗恩病以及阿米巴痢疾,肠道血吸虫和肠结核等。另外,大便中粗渣、异物及其他因素造成肠黏膜损伤或长期刺激肠黏膜上皮者,长期便秘,经常使用刺激性泻药刺激肠壁者,均可导致肠息肉的形成。

6. 吸烟

结直肠息肉发病率的增加与吸烟强度、吸烟时间呈正相关。

7. 其他:如肠道菌群失调

结肠息肉容易恶变的因素有哪些?

1、息肉的长相:那种体积较小的带蒂的非肿瘤性息肉,多属于息肉中的良民,一般不易发生恶变;如果体积较大、宽基广蒂的息肉,则极有恶变为癌的可能。侧方发育型肿瘤也具有不同的恶性潜能。

2、息肉的数量:单纯一个息肉癌变率低;而多发性息肉的癌变几率增加。

3、息肉的组织属性:单纯炎症性息肉恶变者较少,而腺瘤性息肉,特别是绒毛状腺瘤最容易恶变为结肠癌。

4、息肉的生长速度:良性息肉多生长十分缓慢,若是在短期内迅速长大,应警惕癌变。

5、家族遗传史:具有遗传倾向的家族性结肠息肉病,如父母患有该病,其后代患息肉癌变风险可升高。

肠息肉症状有哪些?

大多数结肠息肉不会引起任何症状,但是,有些结肠息肉患者可能会出现:

1. 黑便或便血:如果排除了痔疮、肛门轻微撕裂等肛门疾病,便血则可能是结肠息肉(甚至肠癌)的征兆。血液可能会在大便中显示为红色条纹或使大便呈黑色。当然,某些食物、药物或保健品也可能导致大便颜色变化,需要进一步的鉴别。

2. 排便习惯的改变:持续超过一周的便秘或腹泻可能表明存在较大的结肠息肉或癌症。然而,许多其他情况也会导致排便习惯的改变,比如精神心理压力等。

3. 疼痛:大的结肠息肉会部分阻塞您的肠道,导致腹痛4. 缺铁性贫血:随着时间的推移,息肉会慢慢出血,粪便中没有可见的血液。慢性出血会夺走您的身体所需的铁,结果是缺铁性贫血,这会使您感到疲倦和气短。

结肠息肉的高风险人群和筛查

结肠息肉的预防很重要,但结肠息肉的筛查同样也很重要,既然如此,那我们应该怎么科学地去判断自己是不是结肠息肉的高风险人群?什么时候应该去做肠镜筛查?

高风险人群:

1. 大便潜血阳性 ;

2. 一级亲属有结直肠癌病史 ;

3. 以往有肠道腺瘤史 ;

4. 本人有癌症史 ;

5. 有大便习惯的改变 ;

6. 符合以下任意 2 项者 :慢性腹泻、慢性便秘、黏液血便、慢性阑尾炎或阑尾切除史、慢性胆囊炎或胆囊切除史、长期精神压抑 , 有报警信号。

建议筛查对象:

1. 有报警症状的人群,包括便血、黑便、贫血、体重减轻等;

2. 年龄50-75岁,男女不限,上述高风险人群或者既往有IBD病史

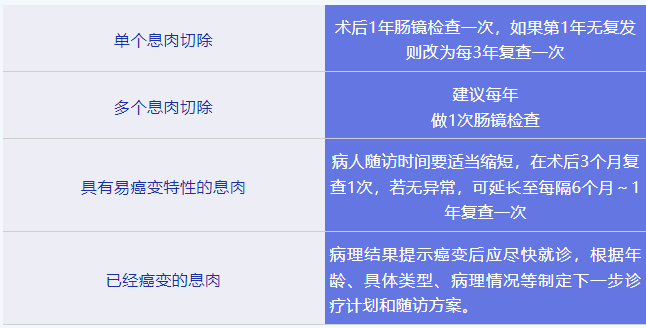

结肠息肉切除术后复查

息肉切除就能一劳永逸吗?答案显然是否定的。

据研究结果显示,息肉切除后复发率较高,尤其是腺瘤性息肉, 且仍具有癌变的危险,所以定期复查非常重要。

那一般情况下要多久复查肠镜呢?